Дифтерия — заболевание преимущественно верхних дыхательных путей бактериального происхождения. Эта инфекция также может поражать другие органы и ткани. Причина болезни — заражение от другого человека преимущественно воздушно-капельным путем.

Дифтерия — одна из самых опасных детских инфекций, которая в современных условиях встречается редко из-за высокого охвата населения вакцинацией Источник:

Дифтерия: характеристика возбудителя и лабораторная диагностика (лекция). Харсеева Г.Г., Тюкавкина С.Ю., Миронов А.Ю. Клиническая лабораторная диагностика. 2020. №11. с.699-706.

В статье — пути передачи заболевания, эпидемиологические особенности, патогенез, возможные последствия болезни, ее типы и варианты лечения, чем она опасна для организма.

Этиология

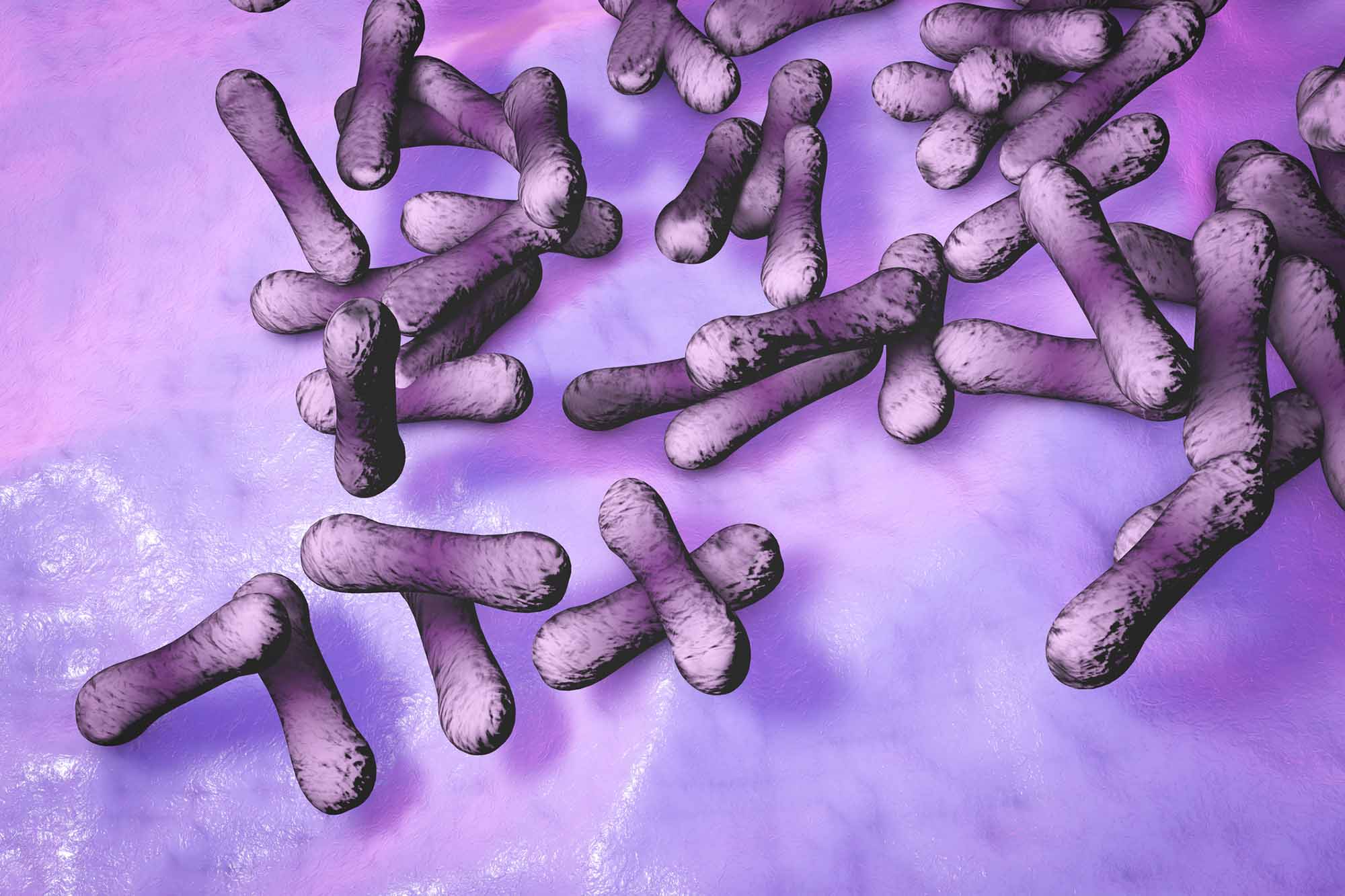

Причина заболевания — заражение бактерией Corynebacterium diphtheriae. Она выглядит как палочка с утолщениями на концах. Значительно реже причиной возникновения дифтерии становятся другие типы возбудителей: C. ulcerans, C. haemolyticum и C. pseudotuberculosis. У них те же пути заражения.

Пути передачи болезни

Дифтерия передается воздушно-капельным путем. Это основной способ заражения. Меньшее эпидемиологическое значение у контактно-бытового пути передачи возбудителя (через предметы гигиены и обихода). Очень редко факторами передачи возбудителя становятся молочные пищевые продукты.

Источник заражения — человек. Чем сильнее у него симптомы, тем больше бактерий он выделяет, тем легче от такого пациента заразиться дифтерией. В целом дифтерия обладает невысокой контагиозностью (заразностью): индекс — от 15 до 20%. Это значит, что у непривитого населения заболевание развивается только в 15–20% случаев Источник:

Коклюш, дифтерия и столбняк: все новое - хорошо забытое старое (обзор современных международных рекомендаций). Крамарев С.А., Гречуха Е.О. АИ. 2020. №1. с.54-61.

Долгое время считалось, что дифтерия может передаваться только от человека к человеку. Однако это не так: есть возможность заражения C. ulcerans и C. pseudotuberculosis от собак, кошек и фермерских животных. Особенность дифтерии, которую вызывают эти виды возбудителей, — преимущественное поражение кожных покровов и сердца.

Возбудитель дифтерии

Corynebacterium diphtheriae — грамотрицательная палочка. Выделяют четыре биовара этой бактерии: gravis, mitis, intermedius, belfanti. Они различаются по культуральным, биохимическим и морфологическим свойствам. Все биовары вызывают одну и ту же болезнь, но для C. mitis характерно более легкое течение.

Возбудитель инфекции может долго выживать во внешней среде, поэтому дифтерия распространяется и непрямым путем: через предметы обихода и гигиены. При оптимальной влажности и комнатной температуре бактерии могут сохранять жизнеспособность за пределами организма до двух недель. В пыли они могут жить до пяти недель.

В то же время Corynebacterium diphtheriae быстро погибают под влиянием дезинфектантов и при кипячении.

Бактерия дифтерии может продуцировать дифтерийный экзотоксин. Этот фактор патогенности, который вызывает различные патологические процессы, одинаковый у всех биоваров. Однако в то же время встречаются нетоксигенные штаммы, которые не могут вырабатывать токсин. Уже разработали фаги (вирусы, поражающие бактерий), которые могут превращать токсигенные штаммы в нетоксигенные.

Дифтерийный токсин очень опасный. Он становится причиной летального исхода пациентов. Однако его можно нейтрализовать антитоксической сывороткой.

Дифтерийный токсин относится к сильнодействующим нейротоксинам. Он угнетает биосинтез белка в клетке, вызывает ее гибель. Среди всех бактериальных токсинов, которые известны, дифтерийный по степени токсичности занимает третье место: он уступает только ботулиническому и столбнячному Источник:

Дифтерия сегодня. Якимова Т.Н., Маркина С.С., Максимова Н.М. ЗНиСО. 2013. №12. с.18-19.

Эпидемиология

Распространенность дифтерии в России и в мире крайне низкая.

Вакцинацию детей в СССР проводили с конца 1950-х годов. Вскоре статистика заболеваемости снизилась почти до нуля.

В России заболеваемость дифтерией повышалась в 90-е годы из-за снижения охвата вакцинацией. Сегодня ситуация улучшилась: в РФ регистрируют лишь единичные случаи болезни с преобладанием легких локализованных форм.

Классификация заболевания

По МКБ-10 дифтерию классифицируют по поражаемым органам. Выделяют дифтерию глотки (мембранозная ангина и тонзиллярная дифтерия), носоглотки, гортани, кожи, а также другую дифтерию, к которой относится конъюнктивальная. Осложнениями могут быть дифтерийный миокардит (специфическое воспаление миокарда за счет токсического влияния дифтерийного токсина) и полиневрит (токсическое поражение черепных нервов, которое сопровождается нарушением их функций — глотания, дыхания, глазодвигательной и других).

На практике большинство случаев приходится на дифтерию ротоглотки. Это заболевание классифицируют по клиническим признакам: типичная и атипичная. В свою очередь, атипичную делят на катаральную и бактерионосительство.

По клинической классификации выделяют такие формы:

- локализованная;

- распространенная;

- токсическая;

- злокачественная;

- комбинированная.

Локализованная может быть катаральной, островчатой и пленчатой. Самая легкая форма — катаральная. В этом случае покраснение горла есть, а налетов на миндалинах нет. Если миндалины появляются в виде островков, это островчатая форма. Полное покрытие миндалин — основание для констатации пленчатой формы.

Распространенную форму диагностируют, если налет распространяется за пределы миндалин.

При токсической форме заболевания на шее появляется отек. От того, насколько он выражен, выделяют четыре степени тяжести данной формы патологии:

- субтоксическая дифтерия — односторонний отек, который не выходит за пределы одного лимфоузла;

- I степень — отек до середины шеи;

- II степень — отек до ключицы;

- III степень — отек ниже ключицы.

К злокачественным формам относятся наиболее опасные виды дифтерии: гипертоксическая (с выработкой бактериального экзотоксина) и геморрагическая (с кровотечениями).

При комбинированной форме поражаются сразу несколько анатомических областей.

Также есть классификация дифтерии по степени тяжести. Она может быть легкой, средней, тяжелой.

Эти классификации используют при постановке диагноза: они влияют на выбор лечебной тактики.

Симптомы дифтерии

Инкубационный период заболевания — от двух до десяти дней. Затем появляются клинические симптомы. Какими они будут, зависит от клинической формы патологии.

Локализованная дифтерия зева

Патология начинается с лихорадки до 39°C, боли при глотании, головной боли, бледности кожи, плохого общего самочувствия. Изначально болезненные ощущения в горле небольшие, но на второй день они резко усиливаются.

При осмотре врач может обнаружить как покраснение горла без налетов, так и пленки, которые легко можно снять ватой. Однако после снятия на этом же месте быстро появляются новые. Со временем налет уплотняется, а затем его все труднее снять. При снятии зев кровоточит.

При островковой форме налет располагается пятнами диаметром 3–5 мм. Они расположены хаотично. Как при островковой, так и при пленочной форме налет обычно двусторонний.

У большинства детей увеличиваются лимфоузлы шеи.

Распространенная дифтерия

Симптомы интоксикации выражены сильнее: температура выше, головная боль встречается чаще, возможна рвота. Пациент становится бледным и вялым. Изо рта можно услышать приторно-сладкий запах.

Для этой формы дифтерии характерно распространение налета с миндалин на дужки, язычок, мягкое небо, заднюю стенку глотки. При осмотре можно увидеть покраснение, синюшность, отек окружающих тканей. Лимфоузлы увеличены.

Токсические формы

Для токсической формы характерен отек шеи, она увеличивается в объеме. Цвет кожи в месте отека нормальный, а после надавливания ямки не остаются. Голос становится гнусавым.

В тяжелых случаях зона отека может распространяться до скуловых дуг, затылка и спины до верхнего угла лопаток. Чем сильнее отек, тем выше риск осложнений.

В большинстве случаев у токсической формы изначально есть характерные симптомы. Реже локализованная или распространенная форма переходит в токсическую.

Токсическая форма проявляется более выраженным интоксикационным синдромом: у человека низкая подвижность, плохой аппетит, высокая лихорадка, повышенная частота пульса, низкое артериальное давление. Пациенты слабо реагируют на терапию противодифтерийной сывороткой.

Гипертоксическая форма

Развивается очень быстро. Температура тела достигает 40°C и выше. Пациентов беспокоит тяжелая интоксикация с бредом, рвотой, нарушением сознания, болью в животе. Кожа при этом бледная, конечности — синие. Кровяное давление падает, а пульс становится слабым.

Для гипертоксической формы характерно частое развитие миокардита. Могут поражаться почки с прекращением выделения мочи.

Геморрагическая форма

Самым частым проявлением становятся кровоизлияния под кожу. Налеты на миндалинах пропитаны кровью. Пациенты часто страдают от носовых кровотечений, возможны и желудочно-кишечные. В моче появляется кровь. Быстро прогрессирует сердечно-сосудистая недостаточность.

Дифтерия гортани или дифтерийный круп

Бывает катаральная, стенотическая и асфиксическая форма этого заболевания. Они сменяют одна другую последовательно.

В катаральной стадии появляется грубый кашель, осиплость голоса. Затем кашель становится лающим, а на второй день — почти беззвучным. Голос часто пропадает (афония) или становится сиплым. Затем появляется шумное стенотическое дыхание (редкое и глубокое) из-за отека и сужения гортани. Человеку при этом вдохнуть труднее, чем выдохнуть.

В стенотической стадии появляются очевидные затруднения дыхания. В дыхательных движениях принимает участие вспомогательная мускулатура грудной клетки. Податливые ее места втягиваются. При этом дыхание можно услышать на расстоянии. По звуку оно напоминает работу ручной пилы по дереву. Возникает клиническая картина кислородного голодания тканей: бледность кожи, цианоз (посинение), частый пульс.

В асфиксической стадии дыхательная недостаточность становится тяжелой, губы синеют, а в акте дыхания принимает участие грудино-ключично-сосцевидная мышца (симптом Бейо). Затем сознание нарушается, возможны судороги. Дыхание становится частым и поверхностным, пациенту требуется интубация трахеи.

Чем младше ребенок, тем сильнее выражены клинические проявления крупа, тем выше риск осложнений. С возрастом ширина гортани увеличивается. У старших детей при дифтерии гортани развивается только кашель и осиплость голоса.

Другие формы

Среди основных симптомов других форм дифтерии:

- Поражение кожи. Отличительные признаки — незаживающие язвы, пленки на коже, возможно появление гнойников.

- Дифтерия раны. Сопровождается длительным незаживлением, покраснением, уплотнением, грязно-серыми наложениями на дне дефекта кожи.

- Дифтерия носа. Обычно легкая форма болезни с локализацией воспаления в носу. Появляются пленки, сукровичные или гнойные выделения. Процесс может перейти на придаточные пазухи носа.

- Дифтерия глаз. Сопровождается воспалением и покраснением слизистой век, отечностью. Обычно у нее односторонний процесс.

- Дифтерия уха. При таком состоянии у пациента есть гнойные или кровянистые выделения из ушной раковины.

- Дифтерия гениталий. Встречается в основном у женщин. Проявляется покраснением, воспалением наружных половых органов, грязно-серыми налетами в области половых губ.

Также дифтерия может поражать легкие, желудок, кишечник, пищевод.

Возможные осложнения

Тяжелые осложнения могут развиться со стороны дыхательных путей, сердца и нервной системы. Они становятся причинами смерти больных.

Дыхательные пути

Образуется псевдомембрана, которая блокирует дыхательные пути. Эта ситуация — самое опасное раннее осложнение: она требует интубации трахеи с проведением искусственной вентиляции легких. В противном случае возможна смерть от асфиксии.

Сердце

На фоне дифтерии может развиться миокардит, а дифтерийный экзотоксин замедляет сердечный ритм и вызывает сердечные блокады. Они бывают тяжелыми. Таким пациентам может потребоваться временная электростимуляция.

Неврологические осложнения

У пациентов могут развиться слабость и параличи мышц. Если поражены нервы, иннервирующие мышцы глотки, появляются трудности с глотанием, срыгивания, выделение жидкости через нос. В редких случаях на фоне дифтерии развивается энцефалит (воспаление мозга).

Другие возможные осложнения — токсический шок (острая недостаточность кровообращения за счет действия токсина дифтерии), токсическая миокардиодистрофия (поражение сердечной мышцы с нарушением проводимости и ритма), токсический нефроз (поражение почек). Для геморрагической формы характерны кровотечения и ДВС-синдром (тяжелое нарушение свертываемости крови с развитием микротромбозов и кровотечений).

Диагностика

После оценки симптомов и выяснения данных анамнеза переходят к лабораторной диагностике. Основной метод — бактериологическое исследование. Оно представляет посев материала из ротоглотки на питательную среду Источник:

Современные методы лабораторной диагностики дифтерии. Колесников П.С. Перспективы внедрения инновационных технологий в медицине и фармации. Сборник материалов X Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. 2023. с.72-73. Предварительные результаты готовы через двое суток, окончательные — через 3 дня.

Альтернативные методы подтверждения диагноза:

- микроскопическое исследование материала из ротоглотки;

- ПЦР для выявления ДНК коринебактерии дифтерии.

Анализы для оценки токсигенности бактерий:

- латекс-агглютинация (после выращивания бактерий на культуре) — формирование осадка на питательной среде с возбудителями дифтерии при добавлении в среду антитоксина;

- ПЦР на субъединицу А гена дифтерийного токсина — ДНК-исследование для подтверждения гена токсина;

- анализ крови на дифтерийный токсин (ИФА) — определение уровня антител к токсину дифтерии.

Реже применяют реакцию пассивной гемагглютинации (РПГА) для выявления титра противодифтерийных антител. Она позволяет определить уровень антитоксического иммунитета.

Методы лечения

Пациентов госпитализируют в инфекционный стационар, независимо от тяжести заболевания. При вероятной дифтерии лечение начинают сразу после взятия анализов, не дожидаясь результатов. Для терапии используют АДПС, антибиотики.

АДПС

Это противодифтерийная сыворотка (дифтерийный антитоксин). Доза зависит от формы дифтерии и степени ее тяжести, а не от возраста и массы тела пациента. При локализованных формах препарат вводят однократно. При тяжелых формах требуется повторное введение через сутки с уменьшением дозировок.

Противодифтерийная сыворотка «работает» только на ранней стадии болезни. Если с момента начала заболевания прошло более четырех суток, применять этот препарат нет смысла.

Антибиотики

Антибактериальные препараты помогают уничтожить возбудителя инфекции. В основном применяют макролиды. В большинстве случаев их используют в форме таблеток. При тяжелых формах требуется парентеральное введение Источник:

Дифтерия: уроки прошлых эпидемий и перспективы контроля эпидемического процесса. Белов А.Б. Эпидемиология и вакцинопрофилактика. 2012. №5. с.12-19 (минуя пищеварительный тракт).

Возможное дополнительное лечение:

- глюкокортикоиды — гормоны назначают при тяжелых формах патологии;

- дезинтоксикационная терапия — пациенту назначают капельницы;

- нестероидные противовоспалительные средства — нужны для уменьшения симптомов;

- орошение горла антисептиками.

Пациентам с осложнениями со стороны сердца нужен кардиомониторинг.

Согласно актуальным клиническим рекомендациям, пациентам с бактерионосительством назначают короткий курс антибиотикотерапии длительностью 3–5 дней в амбулаторных условиях. Затем проводят повторное обследование. Если бактериовыделение сохраняется, назначают повторный курс терапии другим антибиотиком.

Прогноз

В большинстве случаев дифтерия протекает в легкой форме и успешно излечивается.

Прогноз зависит от ряда факторов:

- Возраст пациента. Наиболее характерные осложнения чаще развиваются до пяти лет и после сорока.

- Клиническое течение. Плохим прогностическим признаком считается острый период продолжительностью более четырех дней.

- Поражение сердца. Среди поздних осложнений у таких пациентов часто встречаются атриовентрикулярная блокада и блокада левой ножки пучка Гиса — патологии проводящей системы сердца, которые сопровождаются нарушениями ритма, разобщенными сокращениями предсердий и желудочков, снижением частоты сердечных сокращений.

- Злокачественные и токсические формы. Большинство характерных осложнений развиваются при тяжелых формах дифтерии.

После перенесенной болезни бактериовыделение продолжается в течение трех недель. У некоторых пациентов развивается постоянное бактерионосительство.

Профилактика болезни

Специфическая профилактика заключается в вакцинации детей в возрасте двух, трех, четырех месяцев, затем в полтора года, 6, 11 и 16 лет, а у взрослых старше 26 лет — через каждые 10 лет. Это надежный метод предупреждения инфекции. Неспецифические меры профилактики применяют только в эпидемиологических очагах. Они включают изоляцию больных, обследование контактных лиц, дезинфекцию в местах распространения инфекции.

Источники:

- Дифтерия: характеристика возбудителя и лабораторная диагностика (лекция). Харсеева Г.Г., Тюкавкина С.Ю., Миронов А.Ю. Клиническая лабораторная диагностика. 2020. №11. с.699-706

- Коклюш, дифтерия и столбняк: все новое - хорошо забытое старое (обзор современных международных рекомендаций). Крамарев С.А., Гречуха Е.О. АИ. 2020. №1. с.54-61

- Современные методы лабораторной диагностики дифтерии. Колесников П.С. Перспективы внедрения инновационных технологий в медицине и фармации. Сборник материалов X Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. 2023. с.72-73

- Дифтерия сегодня. Якимова Т.Н., Маркина С.С., Максимова Н.М. ЗНиСО. 2013. №12. с.18-19

- Дифтерия: уроки прошлых эпидемий и перспективы контроля эпидемического процесса. Белов А.Б. Эпидемиология и вакцинопрофилактика. 2012. №5. с.12-19

25247

25247