Диафаноскопия глаза

Диафаноскопия глаза — это метод световой диагностики, с помощью которого врач оценивает состояние глазного яблока и орбиты. Направленный луч света проходит через ткани, позволяя определить участки затемнения. Таким образом можно выявить инородные тела, кисты, опухоли, скопления жидкости и другие изменения, которые остаются незаметными при стандартном осмотре.

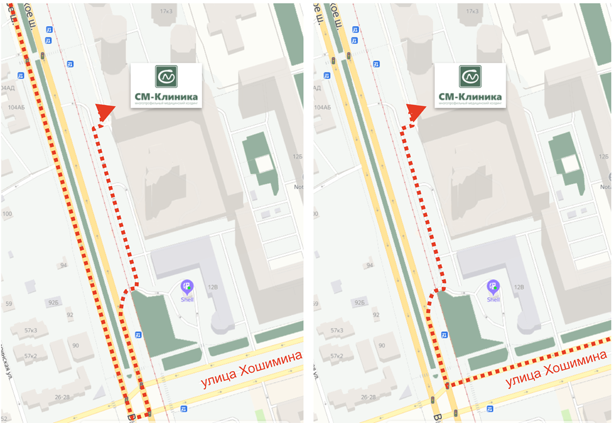

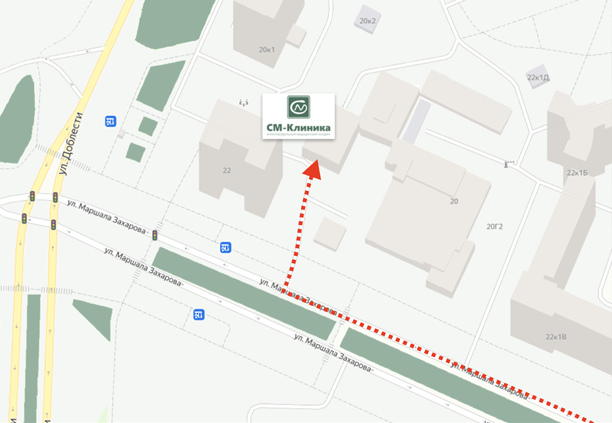

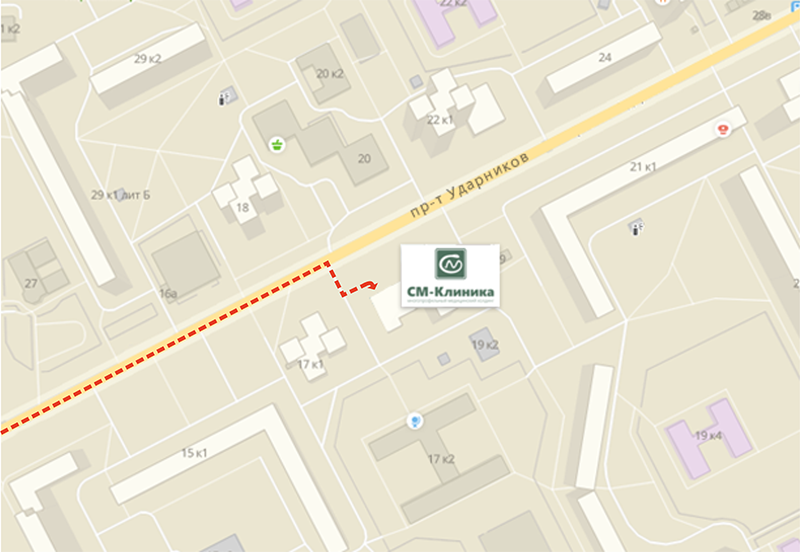

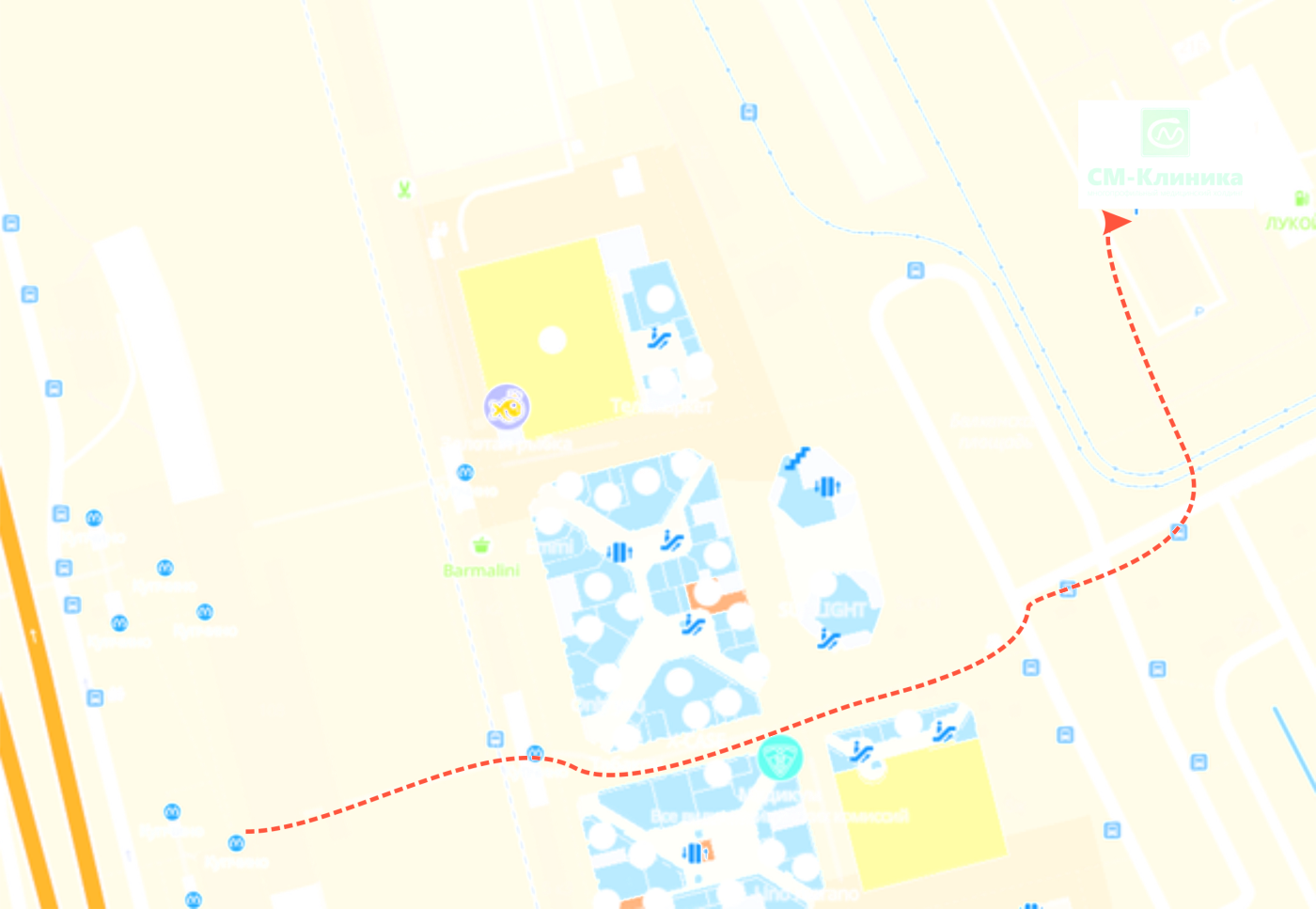

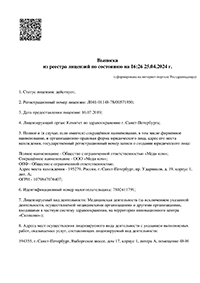

В «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге вы можете пройти диагностику в комфортных условиях, безопасно, с высокой точностью результатов.

Цель исследования

Просвечивание глаза помогает врачу определить, насколько прозрачны структуры глазного яблока и орбиты. Благодаря диагностике можно выявить объемные образования — кисты, опухоли, скопления жидкости. Также его используют, чтобы оценить целостность глазного яблока и структуру тканей при травмах.

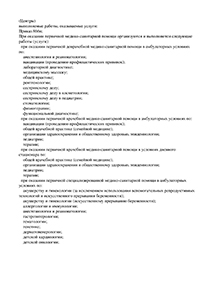

Стоимость услуг

| Диафаноскопия глаза |

400 руб. |

- |

Лечение можно пройти в кредит или в рассрочку. Подробнее.

Виды диагностики

В офтальмологии применяют три основных способа диафаноскопии глазного яблока:

- Транспупиллярная (чреззрачковая) диафаноскопия — свет направляют через зрачок. Метод позволяет оценить прозрачность хрусталика и стекловидного тела, выявить внутриглазные опухоли, включения, кровь.

- Транссклеральная (через склеру) — световой зонд прикладывают к поверхности склеры. Затемненные участки могут указывать на опухоли, гематомы, изменения в стекловидном теле.

- Трансэкватериальная (разновидность транссклеральной) — источник света размещают в экваториальной зоне глазного яблока, ближе к его боковой поверхности. Это дает возможность получить боковое освещение структур и лучше рассмотреть периферические отделы.

Выбор метода диафаноскопии зависит от предполагаемой локализации патологического очага и клинической задачи.

Показания к диафаноскопии глаза

Основные показания:

- затрудненная визуализация глазного дна и других структур глаза при офтальмоскопии, например, вследствие помутнения сред;

- оценка последствий травм глаза, попадания инородных тел, кровоизлияний;

- изменения в поле зрения или другие симптомы, указывающие на возможное наличие объемных образований глаза;

- дифференциальная диагностика новообразований глаза.

Диафаноскопию глазного яблока также применяют как вспомогательный метод при планировании хирургических вмешательств.

Противопоказания

Проведение исследования затруднено при выраженном отеке, травмах глаза, блефароспазме, язвенно-некротическом поражении конъюнктивы.

Подготовка

Исследование проводят в затемненном помещении. Перед началом процедуры пациента просят посидеть несколько минут в темноте — это необходимо для адаптации глаз.

Для повышения точности диагностики при транссклеральной и трансэкваториальной диафаноскопии закапывают местный анестетик. Анестезия устраняет дискомфорт при прикосновении и снижает рефлекторную подвижность глаза. Действие капель начинается через 30–60 секунд и сохраняется до 15–20 минут.

Для транспупиллярного метода используют капли для расширения зрачка (мидриатики). Это необходимо, чтобы свет свободно проходил через зрачок и не ограничивался мышечным сжатием радужки. Мидриатик закапывают за 20–30 минут до процедуры.

После мидриаза временно снижается зрение вблизи и повышается чувствительность к свету. В течение 3–6 часов не рекомендуется садиться за руль, работать с документами или использовать гаджеты. На улице лучше надеть солнцезащитные очки.

Как проходит диафаноскопия глаза

При транссклеральной или трансэкваториальной диафаноскопии глаза световой зонд прикладывают к поверхности склеры через нижнее или боковое веко. При транспупиллярной диафаноскопии направленный луч света подводят к зрачку без касания глаза.

Чтобы уточнить локализацию очага, зонд при необходимости перемещают, меняют угол освещения или проводят сравнение с другим глазом.

Процедура занимает 3–5 минут и не вызывает боли.

Результат

Врач оценивает, как проходит свет сквозь ткани глаза и орбиты. Однородное свечение указывает на нормальную прозрачность. Местные затемнения могут свидетельствовать о патологических изменениях.

Если выявлены отклонения, врач в заключении указывает предполагаемый характер образования: киста, опухоль, гематома, скопление жидкости или инородное тело. При необходимости назначает дополнительную визуализацию: УЗИ орбиты, МРТ головы, КТ.

Если патологии не обнаружено, врач указывает, что объемных образований не выявлено. При необходимости рекомендует контрольное обследование через определенный срок.